Un team di ricerca internazionale, di cui fa parte anche Marco Peresani, docente di Preistoria e Protostoria all’università di Verona, ha concluso un progetto di ricerca sul patrimonio genetico degli Uomini Anatomicamente Moderni dell’Era Glaciale in Europa. Questi studi, che hanno permesso di tracciare un quadro dei flussi migratori e dell’evoluzione della popolazione europea per oltre 30mila anni, prima della Rivoluzione Neolitica, saranno pubblicati nella rivista “Nature”.

Circa 45mila anni fa i primi sapiens iniziarono a penetrare in Europa, a quel tempo sottoposta alle condizioni climatiche dell’ultima glaciazione, con la massima espansione dei ghiacciai tra 25 e 19mila anni fa. L’archeologia del Paleolitico descrive ampiamente il modo di vita, le economie, l’arte e la comunicazione simbolica di quelle genti, attestando profondi rinnovamenti culturali che precedentemente erano stati ricondotti solo ipoteticamente a movimenti di popolazioni. Ora, grazie all’analisi del genoma di 51 individui rappresentanti delle popolazioni vissute nell’Eurasia del Pleistocene, è stato possibile tracciarne l’evoluzione genetica e correlarla ai principali cambiamenti culturali. Viene rivelata la scomparsa e la riapparizione di un gruppo che forma parte della popolazione degli europei attuali, viene descritto il processo che ha portato gli Europei ad assimilare un patrimonio genetico ereditato da genti del Vicino Oriente, e viene finalmente attestato come l’ammontare del Dna neandertaliano nel nostro genoma moderno, sia diminuito progressivamente nel corso del tempo, risultato di una selezione naturale che ha permesso di eliminarne gli effetti svantaggiosi. Lo studio ha anche rivelato l’esistenza di due popolazioni che hanno parzialmente contribuito a disegnare il Dna degli attuali europei. Inoltre, una delle due ricompare alla fine della glaciazione. Il dato più sorprendente si riferisce tuttavia a un vasto fenomeno migratorio avvenuto 14mila anni, quando una popolazione di provenienza sud-orientale si diffuse rapidamente nel nostro continente, plasmando il Dna degli europei per oltre 6mila anni, fino alla Rivoluzione Neolitica 8-7,5mila anni fa. A questo stravolgimento genetico non manca un contributo riconducibile a flussi migratori provenienti dall’oriente centro-asiatico.

In questo quadro entra a pieno titolo l’eccezionale contributo paleogenetico fornito dall’Uomo del Villabruna, un individuo maschile inumato 14mila anni fa presso l’omonimo Riparo nel Comune di Sovramonte, nelle Dolomiti Venete. “Si tratta della più antica sepoltura delle Dolomiti – afferma Marco Peresani, docente di Culture del Paleolitico all’Università di Ferrara – scoperta nel 1988 da un team diretto dal prof. Alberto Broglio. La sua scoperta non è casuale: le Alpi orientali italiane e l’intera regione dolomitica furono teatro di progressivi cambiamenti ambientali alla fine del Pleistocene che supportarono la colonizzazione da parte dell’Uomo del Paleolitico, esploratore di regioni vergini e ricche di selvaggina. Ai primi insediamenti collocati al margine della pianura e frequentati da cacciatori di stambecchi, alci, uri e bisonti, si aggiunsero i primi campi di caccia estivi. Il pioniere di questa vasta colonizzazione alpina fu proprio l’Uomo dei Ripari Villabruna. Lo scheletro venne rinvenuto adagiato in una fossa, disteso con le braccia lungo i fianchi, associato a un corredo funerario e a grandi pietre dipinte. La sua importanza è anche legata alla dentatura di questo individuo, paziente del più antico caso di intervento dentale nell’evoluzione umana. “Lo studio pubblicato su Nature – conclude Peresani – mette in luce il patrimonio paleoantropologico e archeologico paleolitico italiano dimostrando quanto sia fondamentale il contributo della nostra ricerca in campo internazionale, a prescindere dalle talora insormontabili difficoltà di finanziamento sul lungo periodo”.

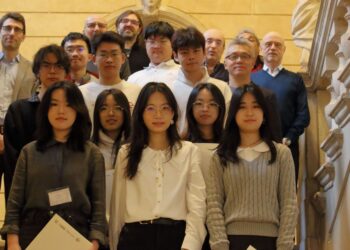

Il team che ha condotto lo studio è composto dai maggiori paleogenetisti attuali, tra cui Quaomei Fu, Johannes Krause, Svante Pääbo e David Reich, rispettivamente dell’Accademia Cinese delle Scienze a Beijing, del Max Planck Institute for the Science of Human History, del Max Max Planck Institute of Human Genetics e dell’università di Harvard.

03.05.2016